Kulturhandbuch 2006

Die

Bretagne (Breiz)

Die

Bretagne ist mit knapp 34.100 km2 Frankreichs größte Halbinsel.

Sie ist in 4 Départements aufgegliedert: Morbihan (56), Finistère (29), Côtes

d’Armor (22) und die Ille-et-Vilaine (35). Die Küstenlinie beträgt etwa

3000 Km. Rennes ist die Hauptstadt der Bretagne. Die höchste Erhebung ist der

Roc Trevezel mit 384 m. Bis 1964 gehörte das Département „Loire-Atlantique“ mit der Hauptstadt Nantes ebenfalls zur Bretagne, welches seitdem der Nachbarregion

„Pays de la Loire“ angehört.

Die

Bretagne ist mit knapp 34.100 km2 Frankreichs größte Halbinsel.

Sie ist in 4 Départements aufgegliedert: Morbihan (56), Finistère (29), Côtes

d’Armor (22) und die Ille-et-Vilaine (35). Die Küstenlinie beträgt etwa

3000 Km. Rennes ist die Hauptstadt der Bretagne. Die höchste Erhebung ist der

Roc Trevezel mit 384 m. Bis 1964 gehörte das Département „Loire-Atlantique“ mit der Hauptstadt Nantes ebenfalls zur Bretagne, welches seitdem der Nachbarregion

„Pays de la Loire“ angehört.

Die

bretonische Sprache ist eine eigenständige Sprache, welche von der keltischen

Sprache abgeleitet wurde. Es gibt zudem noch von Département zu Département

Unterschiede in der Aussprache. Gerade in der westlichen Bretagne wird heute

noch sehr viel Bretonisch gesprochen. Dies hat zur Folge, dass die Hinweise

auf den Straßenschildern in französischer und bretonischer Sprache gehalten

sind.

1. Geschichte der

Bretagne

Die MegalithkulturenDie Geschichte der Bretagne, in der es um Menschen

geht, die Zeugnisse hinterließen, beginnt um 4500 vor Christus. Aus dieser

Zeit stammen (nicht nur in der Bretagne) riesige Steindenkmäler, die dieser

Zeit ihren Namen gaben: Megalithen-Epoche.

Wir unterscheiden:

Menhire = einzeln stehende Steine (bis etwa 10m hoch)

Menhire = einzeln stehende Steine (bis etwa 10m hoch)

Steingehege (Cromlec’hs) = Anordnung einer Gruppe von

Steinen in quadratischer oder runder Form

Steinalleen (Alignements) = Anordnung einer Gruppe von

Steinen in Linie oder parallelen Reihen

Megalithgräber (Dolmen) = Grabkammer und Zugang, die aus

seitlichen Steinplatten mit Steindeckel (Allee couvert) errichtet wurden und

anschließend mit Erde (Tumulus) oder Steinen (Cairn) abgedeckt wurden.

Heute

sind oft nur mehr die Steinelemente erhalten.

Zu dieser Zeit waren die Menschen dieser Region

sesshaft geworden und begannen mit dem Bau von Siedlungen.

Zwei Invasionen beendeten diese Kultur. Um 1850 vor

Christus wanderten Stämme aus Irland und Griechenland in die Bretagne ein und

unterwarfen deren Bevölkerung. Dies gelang ihnen ohne Schwierigkeiten, da sie

im Besitz metallener Waffen waren - damit hielt die Bronzezeit Einzug in der

Bretagne.

In der Folgezeit blühte der Handel der Bretagne mit umliegenden Landstrichen

- vor allem über den Seeweg - auf. Bretonische Äxte wurden Zahlungsmittel in

ganz Europa.

Kelten

Die zweite Invasion brachte ein ganzes Volk in die

Bretagne. Um 700 vor Christus wanderten die Kelten, mit Eisenwaffen

ausgestattet, in mehreren Wellen aus Zentralasien ein und ließen sich im

Westen nieder. Jetzt begann auch hier die Eisenzeit. Damit war die Kultur um

die Megalithen endgültig beendet: Die Kelten brachten eine komplett neue

Kultur und eine eigene Religion mit. Nicht allein ihre besseren Waffen machten

diese Expansion der Kelten möglich - sie hatten auch gelernt, das Pferd zu zähmen

und zum Transportieren zu nutzen. Diese Kelten gaben der Bretagne den Namen

Armorica (Land am Meer). Sie trieben verstärkt Seehandel, prägten eigene Münzen

und beherrschten die Bretagne bis ins 1. Jh. vor Christus.

Trotz alledem sind von den Kelten kaum Spuren bis in unsere Zeit übrig

geblieben. Das mag daran liegen, dass sie wenig Wert auf imposante Architektur

beim Bau ihrer Grabstätten legten oder auch daran, dass ihnen von ihren

Druiden verboten wurde, Schrift zu verwenden.

Römer

Zu der Zeit, als sich die Kelten im Westen Europas

niederließen, wurde am Mittelmeer Rom gegründet (753 v.Chr.). Die Römer

waren es dann später, die die keltische Vorherrschaft in Nordfrankreich

beendeten.  Die sogenannte „Gallorömische Epoche“ beginnt 58 v.Chr. mit

der Eroberung Galliens durch Cäsar. Ganz Galliens??...nein, wir wissen: Ein

Stamm leistete hartnäckig Widerstand - es waren die Veneter, die am Golf von

Morbihan lebten, von dort aus den Zinnhandel mit England kontrollierten, und

die die führende Seemacht Armoricas in dieser Zeit waren. Brutus gelang 56

v.Chr. mit seiner Flotte endlich die Niederschlagung der Veneter. Damit war

ganz Gallien in römischer Hand. Die Bretagne wurde als Armorica

Teil des römischen Gallien.

Die sogenannte „Gallorömische Epoche“ beginnt 58 v.Chr. mit

der Eroberung Galliens durch Cäsar. Ganz Galliens??...nein, wir wissen: Ein

Stamm leistete hartnäckig Widerstand - es waren die Veneter, die am Golf von

Morbihan lebten, von dort aus den Zinnhandel mit England kontrollierten, und

die die führende Seemacht Armoricas in dieser Zeit waren. Brutus gelang 56

v.Chr. mit seiner Flotte endlich die Niederschlagung der Veneter. Damit war

ganz Gallien in römischer Hand. Die Bretagne wurde als Armorica

Teil des römischen Gallien.

Die Römer schufen, wie üblich, ein gutes

Verkehrsnetz und ermöglichten somit den Handel und damit den Aufstieg der

Provinz zu gewissem Wohlstand. Gleichzeitig damit bedeutete dies den

Niedergang der ursprünglichen Kultur. Ganz Frankreich wurde romanisiert, nur

die Bretagne bewahrte Reste ihre eigene keltische Vergangenheit. So überlebte

u.a. die bretonische Sprache.

Inselkelten

Der Zerfall des Römischen Imperiums bescherte der

Bretagne die nächste Einwanderungswelle. Die englische Insel wurde von den

Angeln und den Sachsen besetzt, so dass deren ursprüngliche Einwohner immer

mehr nach Süden ausweichen mussten. Schließlich gelangten sie über den Ärmelkanal

in die Bretagne und gaben ihr auch diesen Namen: Klein-Britannien (Britannia

minor) in Anlehnung an ihre Heimat Groß-Britannien.

Diese nun eingewanderten Briten waren wieder Kelten; sie prägen das Bild des

Landstrichs bis heute: Einige der ersten eingewanderten Priester der Briten

werden heute noch als bretonische Heilige verehrt. Die Inselkelten mischten

sich bald und vollständig mit der ursprünglichen Bevölkerung. Gleichwohl

aber bewahrten diese Inselkelten im Gegensatz zur romanisierten keltischen

Vorbevölkerung ihre Sprache und Kultur, da sie unter anderem noch lange den

Kontakt zu den Britischen Inseln hielten.

Die neuen Kelten breiteten sich nicht sehr weit nach Osten aus; sie ließen

sich hauptsächlich im Westen nieder, wo eine rein bretonische Bevölkerung

entstand, weiter nach Osten hin vermischten sie sich mit der dort lebenden Bevölkerung.

Um 600 gründet König Gradlon das erste Königreich auf bretonischem Boden:

„Cornouaille“ besteht knapp 200 Jahre lang.

Ab dem 5. Jahrhundert versuchten die fränkischen Merowinger, sich die

Bretagne anzueignen, was ihnen allerdings nie richtig gelang. Auch Karl der

Große kam nicht weiter als bis Rennes; er errichtete an der Grenze zu den

Bretonen die sogenannte Bretonische Mark zum Schutz vor deren Übergriffen.

Karls Nachfolger, Ludwig der Fromme, ernennt den Grafen von Vannes, „Nominoë“,

zum Herzog der Bretagne und begeht damit einen entscheidenden Fehler. Nominoë

verweigert die geforderten Tributzahlungen und nutzt im Weiteren die

kurzzeitige Schwäche Frankenreichs aus, die nach dem Tod Ludwig des Frommen

entstand und als Folge dessen das Reich dreigeteilt wurde. Nominoë ruft das Königreich

Bretagne aus. Wichtiges historisches Ereignis in diesem Zusammenhang ist die

Schlacht bei Ballon im Jahr 845, wo Nominoë Karl den Kahlen schlug und eine

Westgrenze der Bretagne etablierte, die im Grunde so bis in die Französische

Revolution erhalten blieb. Unter anderem eroberte er die "Bretonische

Mark".

Zu Beginn des 10. Jahrhunderts fielen die Normannen in der Bretagne ein,

verjagten die Bevölkerung und zerstörten die Klöster. Die Kanalinseln,

bisher bretonisch, gehen verloren. Die Bretagne wurde wieder Herzogtum,

unterlag aber nie der Herrschaft eines fremden Führers.

Alain Barbetorte („mit dem gezwirbelten Bart“), letzter König der

Bretagne, floh 919 nach England, kehrte 937 zurück und vertrieb die Normannen

wieder, bevor sie sich in der Bretagne etabliert hatten. Als Alain Barbetorte

starb, zersplitterte sich die Bretagne immer mehr - einzelne Grafen rangelten

um die Oberherrschaft.

In der Folgezeit geriet die Bretagne zunehmend unter französische

Landeshoheit; sie blieb zwar eigenständiges Herzogtum, jedoch mit einem Führer

an der Spitze, dessen Herzogtitel vom französischen König nicht anerkannt

wurde. Die einzelnen Grafen und Herzöge suchten sich Verbündete von Außen:

In England und Frankreich wurden sie fündig, so fiel 1166 die Bretagne an das

englische Haus Plantagenet, weiter dann Anfang des 13. Jahrhunderts an eine

Nebenlinie der Karpetinger und wurde schließlich 1297 als französisches

Herzogtum bestätigt.

Erbfolgekrieg

1341 starb Jean III., Herzog der Bretagne und

hinterließ keinen Nachfolger. Jetzt geriet auch die Bretagne in den Hundertjährigen

Krieg zwischen England und Frankreich, der 1337 begonnen hatte, nachdem der

letzte der Karpetinger gestorben war und nun sowohl die Engländer als auch

die Valois Anspruch auf den französischen Thron erhoben.

In der Bretagne begann der Bretonische Erbfolgekrieg, bei dem sich Jeanne de

Penthièvre, die Nichte Jeans III., und dessen Halbbruder Jean de Monfort

bekriegten.

Sowohl die Penthièvres als auch die Monforts hatten mächtige Verbündete: Während

die Penthièvres den Klerus, als auch die französische Monarchie hinter sich

wussten (Jeanne war Ehefrau von Charles de Blois, dem Neffen des französischen

Königs), standen auf Seiten der Monforts der bretonische Adel sowie England.

Jean de Monfort wurde 1343 gefangengenommen und kurze Zeit wieder befreit; währenddessen

verteidigte seine Frau, Jeanne la Flamme, Hennebont gegen Charles de Blois.

Französische und englische Truppen griffen in der Folgezeit ins Geschehen

ein. Die Söldner zogen brandschatzend durchs Land, raubten und plünderten,

schwächten den jeweiligen Gegner aber nicht wesentlich. Schließlich siegte

Jean de Monfort am 29.September 1364 bei Auray in einer Entscheidungsschlacht

doch noch über Charles de Blois, der hierbei umkam, und beendete damit den

Erbfolgekrieg. Jean wurde ein halbes Jahr später Herzog der Bretagne.

In der Folge geriet die Bretagne inmitten des weitertobenden Hundertjährigen

Krieges zu Wohlstand. Die Herzöge ließen zum Teil sogar eigene Münzen prägen.

Herrscher dieser Zeit waren u.a. Jean IV le Conquérant, Jean V le Sage,

Pierre II le Simple und Arthur III le Justicier. Franz II., der letzte der

Montforts jedoch macht den entscheidend Schritt, der den Niedergang der selbständigen

Bretagne eröffnet. Frankreich wird zu dieser Zeit kommissarisch von Anne de

Beaujou, die ihren minderjährigen Bruder Karl VIII. vertritt, regiert. Franz

glaubt sie schwach und sich stark genug, Frankreich zu schlagen. Nach der

Schlacht bei St. Aubin allerdings muss er bedingungslos kapitulieren.

Anne de Bretagne

Frankreich lag nach Beendigung des Hundertjährigen

Krieges viel daran, die Bretagne für sich zu gewinnen. So kam Franz'

Niederlage gerade Recht, und so musste er sich verpflichten, seine Tochter,

und künftige bretonische Herrscherin, Anne, nur mit Zustimmung des französischen

Königs zu verheiraten.  Damit war der Anschluss der Bretagne an Frankreich

besiegelt.

Damit war der Anschluss der Bretagne an Frankreich

besiegelt.

Zunächst allerdings heiratete Anne, die zu einer Art Pop-Idol der Bretagne

aufstieg, einen Habsburger: Max von Österreich, der zum Zeitpunkt seiner

Hochzeit aber gerade in Holland Krieg führte. Ziel Max’ war es Frankreich

durch geschicktes Heiraten einzukreisen - Burgund hatte er schon erheiratet.

Anne und Max sahen sich nie.

Charles VIII., 19-jähriger französischer König, forderte auf Anraten seiner

älteren Schwester die Hand Annes zurück - und damit auch die Bretagne. Er

marschierte ins Land ein, belagerte Anne in Rennes und, gezwungen von öffentlichem

Druck, stimmte Anne zu - allerdings nur der Heirat. In dieser Situation

vermittelte auch Papst Innozenz VIII.: Er annullierte den Heiratsvertrag mit

Maximilian; Charles seinerseits löste seine Verlobung mit der Tochter

Maximilians. Die Heirat mit Charles allerdings soll dann in der Tat doch aus

Liebe stattgefunden haben.

Charles starb nach einem häuslichen Unfall mit 28 Jahren; auch keines der

vier Kinder, die beide gemeinsam hatten, überlebte.

Anne, inzwischen 22 Jahre alt, heiratete Charles’ Nachfolger, Ludwig XII. -

wie im Ehevertrag mit Charles festgelegt. Die Bretagne blieb weiterhin

autonom. Anne starb mit 37 Jahren, ihre Tochter Claude erbte das Herzogtum.

Diese heiratete den späteren französischen König Franz I., wogegen sich

Anne zu Lebzeiten eingesetzt hatte. Damit war die Bretagne französisch. Im

Vertrag von Vannes („Traité d’union“) wird die „immerwährende Union

des Landes und des Herzogtums Bretagne mit dem Königreich und der Krone

Frankreichs“ festgelegt.

Französische Provinz

Zwar war das Selbstbewusstsein der Bretonen in der

Folgezeit etwas geknickt, doch beginnt jetzt wiederum ein relativ goldenes

Zeitalter für die nun französische Provinz: Der Überseehandel, die

Tuchproduktion und die Landwirtschaft blühten gewaltig auf. Die Städte und

Gemeinden kamen zu Wohlstand, was sich am deutlichsten an den Bauten aus

dieser Zeit ablesen lässt - vor allem den Kirchen und Kalvarien.

Mitte des 17. Jahrhunderts ging diese Zeit zuende: Ludwig XIV, französischer

König, lag hochverschuldet mit den Niederlanden im Krieg. Um sich weiter zu

finanzieren, erfand er 1675 die „Stempelsteuer“ und entzog der Bretagne außerdem

die Steuerfreiheit auf Salz. Die daraufhin ausbrechenden Aufstände wurden

blutig niedergeschlagen.

Im 18. Jahrhundert machte sich erneut die Lage am Meer für die Bretonen

bezahlt: Brest wurde wichtigster Militärstützpunkt Frankreichs und Nantes

bedeutendster Hafen für den Sklavenhandel.

Französische Revolution

Als in Paris die Bastille gestürmt wurde, darbte

der Bauernstand in der Bretagne; Adel und Klerus beteiligten sich durch

Steuererhöhungen aktiv daran. Somit ist verständlich, dass die Bauern zunächst

auf Seiten der Revolutionäre waren. Die Abgeordneten der Provinz taten sich

zum Club breton zusammen, aus dem später die Jakobiner

hervorgingen.

Als jedoch die Republikaner gegen die Kirche vorgingen, wandte sich die Bevölkerung

von ihnen ab und schlug sich größtenteils auf die Seite der Royalisten,

woraufhin ein blutiger Bürgerkrieg ausbrach.

Der Mobilmachungsbefehl, der im Februar 1793 aus Paris kam und die Einberufung

von 300.000 Bretonen anordnete, wurde Auslöser zur Gründung einer Gruppe,

die sich gegen die Revolution wandte und die sich "Chouans" nannte.

Sowohl Adelige, als auch Geistliche und Bauern fanden sich hier zusammen.

Die zentralistische Revolutionsregierung in Paris - der "Konvent" -

hatte die Bretagne ihrer alten Form beraubt und willkürlich in fünf

Departements zerteilt. Das regte natürlich den Widerstand der Bretonen.

Außerdem waren bereits 1789 alle kirchlichen Güter der Republik einverleibt

worden, was den äußerst religiösen Bretonen und vor allem ihren Geistlichen

ebenfalls nicht schmeckte. Zwar durften die Priester in ihren Ämtern bleiben,

doch mussten sie einen Treueid auf die Republik ablegen. Manche gebärdeten

sich in der Folgezeit auch sehr republikanisch: So wurde auf kirchliche

Initiative z.B. Saint Malo in Port Malo umbenannt - als eine der Maßnahmen,

alles Christliche verschwinden zu lassen.

Die Chouans leisteten den republikanischen Truppen heftigen Widerstand und

verwickelten sie zehn Jahre lang in einen Guerillakrieg. Die Republik, die den

Chouans nicht Herr werden konnte, reagierte mit brutalen Vergeltungsschlägen.

Ein Versuch, Napoleon zu entführen, scheiterte 1804, der letzte Anführer der

Chouans wurde hingerichtet, er wird zu einem der vielen bretonischen

Nationalhelden. Schließlich wurde auch die Bretagne ein fester Teil des

zentralistisch regierten Frankreichs. Allerdings wurde sie von Paris mehr als

nur vernachlässigt. Der Seehandel geriet durch die aufkommende Eisenbahn ins

Hintertreffen, die Industrialisierung im 19. Jahrhundert erreichte die

Bretagne im Wesentlichen nicht. Einzig die Lebensmittelproduktion und als

Folge daraus auch die Schuhindustrie, die das Leder des Viehs verarbeitet,

etablierten sich.

Die Bretagne war wirtschaftlich mehr oder weniger vom Mutterland abgekoppelt -

ein überbevölkertes Agrarland, ohne Ressourcen, dazu ständig geplagt von

Hungersnöten und von Seuchen.

Es ist die Zeit, in der die bis in unser Jahrhundert andauernde Landflucht

einsetzte.

Das 20. Jahrhundert

Im Ersten Weltkrieg wurden bei der französischen

Infanterie Bretonen regelrecht verheizt - 300.000 von ihnen fielen; immerhin

ein Zehntel der bretonischen Bevölkerung.

1919 erklärte der Marquis de l'Estourbeillon mit Zustimmung von Marschall

Foch und den bretonischen Bischöfen die Erneuerung des Traité d’union von

1532 mit der gleichzeitigen Ankündigung, die Bretagne könne sich auf

internationalen Konferenzen eigenständig vertreten.

1930 wird die "Parti national breton" gegründet. Bereits seit Ende

des Weltkriegs verstärkte sich die bretonische Nationalistenbewegung, was

auch in der Gründung des Geheimbundes "Gwenn ha Du" (Name der

bretonischen Flagge) Ausdruck fand. Erste Attentate folgten, in Rennes wurde

ein Denkmal gesprengt, das an den Ergebenheitsschwur der Bretagne erinnerte.

Diese nach Unabhängigkeit strebenden Bretonen erhielten dann plötzlich

unerwartete Unterstützung: Die Nazis marschierten 1940 ein und besetzten das

Land ihrer "keltischen Brüder". Trotz aller entgegengebrachten

Aufmerksamkeiten wollten die meisten Bretonen nicht viel von den Deutschen

wissen. Unter der Regierung von Marschall Pétain wird ein bretonisches

Beratungskommitée gegründet. Viele Bretonen beteiligten sich aber aktiv am -

zumeist im Untergrund ausgetragenen - Kampf gegen die Besatzer.

1944 mussten die Deutschen die Bretagne verlassen, nachdem die Alliierten im

Juni in der Normandie gelandet waren. Ergebnis des Krieges waren viele zum

Teil erheblich zerstörte Städte.

2. Die Bretonische

Sprache

Beim

Bretonischen handelt es sich nicht etwa um die Sprache der ursprünglich in

der Gegend ansässigen keltischen Gallier, sondern um die Sprache britischer

Flüchtlinge von den Britischen Inseln. Das Bretonische ist eng mit den

britannischen Schwestersprachen Kornisch (Cornwall) und Walisisch (Wales)

verwandt. Vor allem mit dem Kornischen teilt sie viele Gemeinsamkeiten.

Gegenseitiges Verständnis ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. In den östlichen

Départements des Verbreitungsgebietes wurde das Bretonische im vergangenen

Jahrhundert immer weiter zurück gedrängt, z.T. zugunsten des Gallo, einem britto-romanischen

Dialekt des Französischen.

Die Sprache genießt keine offizielle Anerkennung von seiten des französischen

Staates. Die Sprache wird von einer starken bretonischen nationalen Bewegung

gefördert. Es gibt eine Reihe von bretonisch-sprachigen Diwan-Schulen. Heute

wird Bretonisch nur noch in wenigen Ausnahmefällen von Kindern als

Muttersprache erlernt. Genaue Zahlen liegen nicht vor. Da die letzten jüngeren

Bretonisch-Sprecher relativ weit verstreut leben, ist mit dem völligen

Aussterben der Sprache in den nächsten 50 Jahren fast sicher zu rechnen.

Obwohl die extrem repressiven Gesetze zur Vernichtung des Bretonischen seit

etwa zwei Jahrzehnten abgeschafft sind, ist die Sprache bereits derartig geschädigt,

dass es keiner weiteren Maßnahmen mehr bedarf, sie endgültig zu vernichten.

Zwar gibt es mehrere Zehntausend Sprecher, die bewusst zum Erhalt des

Bretonischen die Sprache erlernt haben, doch verfügt kaum einer von ihnen über

Kenntnisse, die denen eines Muttersprachlers gleichkommen.

Kleines Sprachlexikon

|

Aber(s):

trichterartige Flußmündung, meist an der Nordwestküste der Bretagne

Alan: (französisch = Alain) St-Alan war Bischof von Quimper

Alignement(s): Steinreihe(n) von Megalithen Allée couverte:

Grabanlage von mehreren hintereinanderliegenden Kammern (Megalithen)

Anna: (französisch = Anne) Schutzpatronin der Bretagne (auch

keltische Göttin Anna - aber auch Mutter der Jungfrau Maria)

Ankou: der Tod

Argoat-Arcoat: Land der Wälder - das Innere Land der Bretagne

Armor - Armorika - Armorique: das Land das vor dem Meer ist,

die Küstenlandschaft

Arzel: (französisch = Armel) St-Armel war ein Mönch

Azenor: die Märtyrerin St-Azénor war die Tochter des Königs

von Brest (6. Jh.)

Azilis: (französisch = Cécile)

Bag: Schiff

Beg: Landzunge

Berchéd oder Brechéd: (französisch = Brigitte) war eine

keltische Göttin und St-Bregait die Schutzpatronin von Irland

Bihan: klein

Biniou: bretonischer Dudelsack

Bocage: geschneitelter Heckenbaum

Bombarde: bretonisches, oboeähnliches Blasinstrument

Braz: groß

Brébran: Hügel, Erhebung

Brendan: St-Brenainn war ein irischer Mönch

Breiz: Bretagne

Brezoneg: das Bretonische

Brug: Heidekraut

Cairn: die aufgeschütteten Steine über einem Megalithgrab

Calvaire: Kreuzigungsgruppe meist aus Stein (bildhauerisch)

geformt

Chouans: bretonischer Widerstandskämpfer (z.Zt. der Revolution

1793, auch gegen Napoleon)

Cidre: Apfelwein

Com, Koum: Talmulde

Côte Sauvage: stark zerklüftete Meeresküste

Crech, Quenech: Höhe

Crêpe: dünner Eierpfannkuchen

Cromlech: Megalithen, die kreis- oder halbkreisförmig gesetzt

sind

Dolmen: dol-toal = Tisch; men = Stein: Steintisch, Megalith-

oder Tischgrab (Kammer aus Steinplatten, die tischartig aufgestützt

sind)

Dour: Wasser

Douar: Erde, Platz

Du: schwarz

Edern: keltischer Gott und walisischer Heiliger

Enclos Paroissial: bretonischer Pfarrhof

Enez: Insel

Erwan, Ewan, Ivon, Youenn, Yeun, Ewen, Iwan, Euzen, Eozen:

französisch = Yves, Yvon

Fanch: französisch Francois

Franseza: französisch Francoise

Galette: gesalzener Buchweizenmehl- Pfannkuchen

Goas, Göaz: Bach

Goulven, Goulchen: St-Goulven war Bischof von Leon

Gurvan: literarischer Ursprung

Gweltaz, Jildaz: (französisch Gildas) St-Gildas war Mönch und

Gründer der Abtei Rhuys

Gwenael: St-Gwenael war Abt von Landevennec

Gwenn: weiß

Gwennog, Vinoc: St-Vinoc war ein bretonischer Fürst

|

Gwilherm,

Gwilhou, Lom, Laou: französisch Guillaume

Haras: Hengstdepot

hen: alt

Hervé: St-Hervé war der Gründer der Abtei Lanhouarneau

hir: lang

Ilis: Kirche

Jakez: französisch Jacques

Jildaz, Gweltaz: (französisch Gildas) St-Gildas, Mönch und Gründer

der Abtei Rhuys

Jos, Job, Jef: französisch Josef

Judikael, Jezekel, Izikel, Juhel, Joel: St-Judikael, König der

Bretagne

Kaer: schön

Kaourintin,

Kaourantin: (französisch Corentin) St-Corentin war erster Bischof von

Quimper

Katell: französisch Cathérine

Kemper: Zusammenfluß

Ker: Haus, Dorf

Korrigan(s): Zwerg(e)

Koz: alt

Lan, lann: Kirche, Kloster, geweihtes Land

Lec'h: kleiner regelmäßiger Menhir

Loc: geheiligter Ort, Einsiedelei

Loeiz: französisch Louis

mad: gut

Malo:St-Mac-Law, Gefährte von St-Bredan, Bischof von Alet

mam: Mutter

Maodez: St-Maodez, Mönch aus Irland

Marc'h: Pferd

Marc'harid, Gaid, Gaud: französisch Marguerite

Mari, Maria, Mai: französisch Marie

Marzin: französisch Martin

Mazé, Mazo, Maho, Mahé: französisch Mathieu

Men: Stein (Menhir = Langstein)

Megalith: Großstein

Menez: Berg

Menhir: stehende Megalith-Steinsäule

meur: groß, ausgedehnt

Méven, Meen, Min: französisch = Méven

Mor: Meer

Noz: Nacht

Paludier: Meersalinenarbeiter

Pays gallo: obere Bretagne, in der nicht mehr Bretonisch

gesprochen wird

Pardon: Heiligenfest mit Prozession, auch Wallfahrt

Penn, pen: Kopf, Landzunge, Kap, Ende

Plou, pleu, plé, plo, ploe: Pfarrei

Porz: Hafen

Raz: Engpaß

Roc'h: Felsen

Ros: Hügel

Sarrasin, sarrazin: Buchweizen, war früher eine bedeutende

Getreideart in der Bretagne

Ster: Fluss

Stivell: Quelle, Fontäne

Trez: Sand

Tremeur: St-Tremeur, Märtyrer

Triphine, Trephine: Ste. Triphine, Märtyrerin

Tristan: Sagenheld

Tro: Turm

Troménie: Prozession in Locronan zu Ehren des hl. Ronan

Tudal, Tual, Tugdual: St-Tudal, Gründer des Bistums Tréguier

Tumulus: Hügelgrab, Aufschüttung aus Erde über einem

Megalith-Grab

Ty, ti: Haus

Yann: französisch Jean

yen: kalt

|

Aussprache

- ch wie dt. sch

- c'h wie dt. ch in Bach

- e wie ee in Beeren

- ê wie ä in Bären

- eu wie dt. ö

- g wie dt. g (nie wie in Regie)

- gn wie gn in Champagner

- ilh etwa wie ij

- j wie stimmhaftes sch (j in Journal)

- n wie n, ein vorausgehender Vokal wird jedoch nasaliert

- ñ wird selbst nicht ausgesprochen, nasaliert aber den vorausgehenden

Vokal

- ou wie dt. u, bisweilen wie engl. w

- u wie dt. ü

- v wie dt. w, am Wortende wie dt. u

- w wie engl. w

- y wie dt. j

- z wie stimmhaftes dt. s in reisen

3. Schiffskanäle in der

Bretagne

Der

englischen Marine und ihrer Drohung an die französische Küstenschifffahrt

ist es zu verdanken, dass ein Kanal mitten durch die Bretagne führt.  Der Bau

wurde 1811 unter Napoleon I.

begonnen, aber mit dem Fall des Kaisers bei Waterloo fiel auch der Kanal. 1822

wurde die Kanalgesellschaft der Bretagne gegründet, der Bau begann erneut,

und 1836 wurden 385 km Wasserweg eröffnet, der mit 238 Schleusen einen Höhenunterschied

von insgesamt 555 m bewältigt. Napoleon

III. weihte 1858 bei Chateaulin

eine Meeresschleuse ein, 1875 wurde der Kanal vertieft und ließ größere

Schiffe zu. Leider bedeutete dies nicht auch mehr Fracht: In den 1860er Jahren

hatte man mit 40.000 Tonnen die höchste jährliche Frachtrate erreicht; bis

1880 war sie wieder auf 10.000 Tonnen geschrumpft. Die Wasserstraße erlebte

in den späten 90er Jahren des 19. Jh. einen Aufschwung mit über 30.000

Tonnen jährlich (hauptsächlich Dünger für die Landwirtschaft). So nach und

nach überwog jedoch der Straßen- und Schienentransport und beschleunigte den

Niedergang des Kanalfrachtverkehrs. Den letzten Schlag versetzte ihm ein

hydroelektrischer Damm bei Guerledam

(1928). Er teilte den Kanal in den kleineren Finistere-Canal

und das größere östliche Netz; die beiden Wasserwege sind zwischen Pontivy

und Port Carhaix unbefahrbar.

Der Bau

wurde 1811 unter Napoleon I.

begonnen, aber mit dem Fall des Kaisers bei Waterloo fiel auch der Kanal. 1822

wurde die Kanalgesellschaft der Bretagne gegründet, der Bau begann erneut,

und 1836 wurden 385 km Wasserweg eröffnet, der mit 238 Schleusen einen Höhenunterschied

von insgesamt 555 m bewältigt. Napoleon

III. weihte 1858 bei Chateaulin

eine Meeresschleuse ein, 1875 wurde der Kanal vertieft und ließ größere

Schiffe zu. Leider bedeutete dies nicht auch mehr Fracht: In den 1860er Jahren

hatte man mit 40.000 Tonnen die höchste jährliche Frachtrate erreicht; bis

1880 war sie wieder auf 10.000 Tonnen geschrumpft. Die Wasserstraße erlebte

in den späten 90er Jahren des 19. Jh. einen Aufschwung mit über 30.000

Tonnen jährlich (hauptsächlich Dünger für die Landwirtschaft). So nach und

nach überwog jedoch der Straßen- und Schienentransport und beschleunigte den

Niedergang des Kanalfrachtverkehrs. Den letzten Schlag versetzte ihm ein

hydroelektrischer Damm bei Guerledam

(1928). Er teilte den Kanal in den kleineren Finistere-Canal

und das größere östliche Netz; die beiden Wasserwege sind zwischen Pontivy

und Port Carhaix unbefahrbar.

3.1

Der Nantes-Brest-Kanal

Der 205

km lange Kanal verläuft mit seinen 107 Schleusen nach Norden am Fluss Erdre

und entlang der kanalisierten Flüsse Isac und Oust nach Pontivy, bevor er nach Süden auf den Blavet zu fließt und bei Lorient an

der Biskaya endet. Durch den Zusammenfluss mit der Vilaine

bei Redon kann man auch nach Norden über Rennes

nach Dinan und

in südlicher Richtung nach Arzal fahren, wo man den Atlantischen Ozean

erreicht. Eine Verbindung mit dem westlichen Teil des Kanals (Finistère-Kanal)

bei Brest ist für Motorboote derzeit nicht möglich. Der Wasserweg führt

seine Besucher durch eine der schönsten Gegenden der Bretagne. Die

Fahrtbedingungen variieren wie die Landschaft: Der seegleiche Erdre führt

manchmal raue Wasser, manchmal tummeln sich dort Rotschwänzchen; der enge

Kanal (oder Fluss) schlängelt sich durch kleine Ortschaften; der

Blavet

fließt an Feldern vorbei; und das Gezeitenstück unterhalb von Hennebont

ist nur etwas für erfahrene Schiffer.

Von Nort-sur-Erdre nach Blain

Nort-sur-Erdre

war ein wichtiger Industriehafen. Die Fabriken sind heute geschlossen, die

Lastkähne verschwunden und dennoch hat der kleine Hafen noch immer einen

unbestreitbaren Charme.

Nach der ersten Kanalschleuse, 2,

Quiheix, fühlt

man sich fast schon einsam: bis Blain gibt es kaum

Häuser. Der Scheitelpunkt ist bei der Ecluse 7, le Pas d'Heric,

erreicht, 8 km weiter beginnt bei der nächsten Schleuse das Gefälle Richtung

Redon.

Von Blain

nach GuenruetBei

der Anfahrt auf Blain

sieht man links das Chateau de Blain (15. Jh.), und in der Stadt findet der

hungrige, durstige oder ermüdete Seemann alles, was er braucht.

Der Fluss Isac fließt in den Kanal hinein und

wieder heraus, dadurch entstehen eine Reihe ruhiger Seitenarme zum Ankern,

Schwimmen oder einfach zum Faulenzen.

Die Strecke zwischen den Ecluses 16, Melneuf, und 17,

Bellions, ist 23 km lang, schleusenfrei, mit einigen

lohnenswerten Orten zum Anhalten. Nach der zweiten Flussbiegung

(Flusskilometer 70) sieht man rechts das Chateau Carheil aus dem Jahr

1659 inmitten eines 80 ha großen Parks. Von März bis September gibt es Führungen,

mittwochs und samstags sogar abends bei Kerzenlicht.

Von Guenruet

nach RedonDie

Kirche in Guenrouet enthält wunderbare bemalte Glasfenster aus der

Nachkriegszeit. Von Pont-Miny

(Flusskilometer 83), ist Fégréac weniger als 4 km

entfernt. Attraktionen sind unter anderem alte Häuser und ein Kalvarienberg

aus dem 15. Jh. Diese kirchlichen Monumente sind nicht ungewohnt in der

Bretagne. Viele wurden im späten 16. Jh. errichtet, um die Pest abzuwehren,

oder später, um dafür zu danken, dass man von ihr verschont wurde. Obwohl

etliche von ihnen recht groß sind und von namhaften Künstlern geschaffen

wurden, ist doch die Form immer dieselbe: Stationen aus dem Leben der Jungfrau

und dem Leben Christi. Sie beginnen mit der Verkündigung und setzen sich fort

über die göttliche Heimsuchung, die Geburt Christi und so fort bis zur

Auferstehung und zur Himmelfahrt. Bevor das gemeine Volk lesen und schreiben

konnte, benutzten die Priester die Kalvarien als Lehrmittel.

Von Redon

nach La GacillyRedon ist eine charmante Stadt mit

vielen Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten. Nach dem Verlassen von Redon fährt man durch eine

gerade, in den Felsen gehauene Strecke, von links mündet der Oust ein. Wie

der Isac

fließt er mehrmals ein und aus und schafft so versteckte Nischen. Vor der

Durchfahrt durch Ecluse 19, Painfaut, ist ein

Abstecher (halber Tag) von 9 km den Fluss Aff hinauf

nach La Gacilly zu empfehlen. Es gibt hier

keine Schleusen, aber folgen Sie genau den Markierungen: Der Aff

beginnt mit Marschland, und der Fluss ist mit Schilf eingesäumt. Auf der

linken Seite nach der Sour-Mac-Brücke

steht ein kleines Chateau; dann verengt sich der Kanal erheblich, und die Bäume

stehen dicht am Ufer; das ist ein seltener Anblick. La

Gacilly taucht völlig unerwartet auf. Ab der modernen Brücke,

die das Ende der Befahrbarkeit bedeutet, findet man an allen Gebäuden bei der

Brücke in jeder Ecke rote und rosa Blumen. Lederarbeiter, Glasbläser, Töpfer,

Juweliere, die mit Halbedelsteinen arbeiten, und Eisengießer sorgen für eine

große handwerkliche Vielfalt in einer überraschend untouristischen Stadt.

Von La

Gacilly nach Malestroit

Wieder

auf dem Kanal fährt man 6 km eine gerade Strecke bis zu einer scharfen

Rechtsbiegung des Flusses. St-Martin-sur-Oust

liegt ungefähr eine Meile entfernt von der Acht-Bogen-Brücke

oberhalb der Ecluse

21, Gueslin. Rochefort-en-Terre ist etwas über 9 km von der Brücke entfernt (wenn keine

Taxis vorhanden, mit dem Fahrrad fahren). Das Schloss ist im Juni und Juli täglich

geöffnet. Es sind nur Mauerausschnitte, Turmruinen und einige unterirdische Gänge

übrig geblieben, aber das Museum sowie der Ausblick auf das Gueuzon-Tal von der Terrasse aus sind interessant. In

mehreren Straßen gibt es Häuser aus dem 16. und 17. Jh., Notre

Dame de la Tronchaye stammt aus dem 12. Jh. mit Ergänzungen

aus dem 15. und 16. Jh. Besonderheiten im Innern sind unter anderem

schmiedeeiserne Gitter und ein Renaissance-Altar. Die Statue der Frau von La Tronchaye

wird in hohen Ehren gehalten; man fand sie in einem Baum, wo sie angeblich

schon Jahrhunderte lang vor der Normanneninvasion versteckt lag. Am ersten

Sonntag nach dem 15. August ist sie der Gegenstand einer jährlichen

Prozession. Die Vergebungsfeier oder Wallfahrt ist eine weitere bretonische

Tradition; sie finden, von einigen Ausnahmen abgesehen, von Mai bis Ende

September statt, beziehen sich meistens auf einen bestimmten Heiligen, dem die

Gläubigen ihre Anliegen anvertrauen. Alles erscheint im Sonntagsstaat,

verbringt den Tag im Gebet, und der Höhepunkt des Tages ist eine Prozession.

Heute wird dem religiösen Teil in den frühen Morgenstunden nachgegangen, und

weltliche Vergnügungen (und Handel) füllen den Rest des Tages. Wer bretonische

Trachten sehen will, wählt dazu am besten eine

Vergebungsfeier.

In

Malestroit bietet die Anlegestelle

jeglichen Service für den

durchfahrenden Schiffer. Jeden Donnerstag ist Markttag, und eine gute Auswahl

gotischer und Renaissance-Häuser hat überlebt. Eines an der Place Bouffay

ist mit einer Schnitzerei besonderer Art verziert: Ein Bürger im Nachthemd

schlägt gerade seine Frau. Diese fantasievollen Schnitzereien setzen sich an

der Kirche St.-Giles

fort; eine stellt einen Akrobaten in der Luft dar, und die Tiere einer anderen

sind eher abstrakt gehalten. Das Musée de la Resistance,

7 km von Malestroit entfernt, ist der

Teilnahme der Bretagne am Zweiten Weltkrieg gewidmet. Es enthält eine breite

Palette von Ausstellungsstücken, darunter Zeitungen, Rationenbücher,

Kleidung, Uniformen von beiden Seiten und einen ausgezeichneten Film über den

Krieg vom Anfang bis zu seinem Ende.

Von

Malestroit nach Josselin

Nach

der Brücke bei Le Roc-St.-André

und einer scharfen Rechtskurve folgt das Chateau Crévy an

der nächsten Biegung.

Montertelot hinterlässt

einen etwas blassen Eindruck, obwohl es dort viele gut erhaltene Fachwerkhäuser

gibt und die Kirche am Hafen Teile aus dem 12. Jh. beinhaltet.

Ploermel, einst Sitz der Herzöge der Bretagne, liegt 7 km

weit entfernt. Die Stadt wurde im 6. Jh. von St.-Armel

gegründet. Die humorvollen Schnitzereien am Westportal der Kirche sind

einzigartig, leider braucht man einen Feldstecher, um alles erkennen zu können.

Die zurückgesetzten, bemalten Glasfenster stammen aus dem 16. und 17. Jh.; in

der Kapelle sind weiße Marmorstatuen von zwei Herzögen der Bretagne aus dem

14. Jh., Jean

II. und Jean III. Sehen Sie sich auch

die Fachwerkhäuser in der Rue Beaumanoir an. Wer einen

Sinn für neuere Geschichte hat, dem gefällt sicher die Statue von Dr.

Guérin, dem Erfinder von Baumwollspezialverbänden. Sie

wurden zum ersten Mal im Deutsch-Französischen Krieg angewendet und retteten

manchem das Leben.

Einer

der besser bekannten Zusammenstöße in der Bretagne war die Schlacht

der Dreißig, die sich 1351 auf einer Heide auf halbem Weg

zwischen Ploermel und Josselin

ereignete; (mit dem Fahrrad 3 km von der Brücke bei St.-Gobrien entfernt;

Steinmarkierung an der Brücke Nr. 24 beachten). In der Mitte des 14. Jh., als

der Erbfolgekrieg seinen Höhepunkt erreicht hatte, war Josselin

in der Hand der königlichen französischen Armee. Ihre Gegner, die von Montfort,

hatten ihren Stützpunkt in Ploermel. Nach einer Reihe von

Schlachten ohne entscheidenden Ausgang sollten schließlich je 30 der besten Männer

auf beiden Seiten so lange im Nahkampf verweilen, bis der letzte aufrecht

stehende Mann die Siegerseite bestimmen würde. Am

Ende eines langen Märztages gewann Josselin.

Der

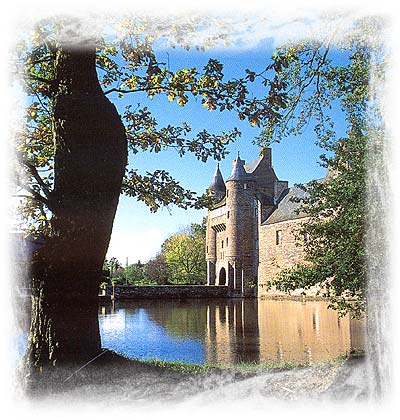

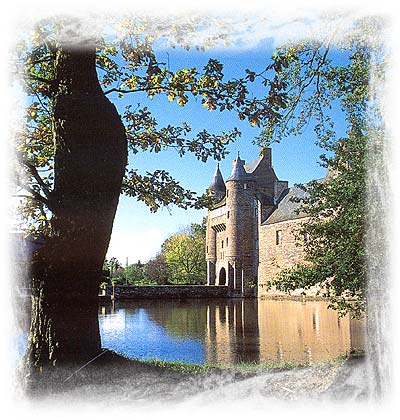

Kanal setzt sich auf seiner halbverlassenen Route bis zum Chateau von Josselin

fort, einem der wenigen Beispiele, bei denen die Realität die Vorahnung

voll bestätigt. Wir nähern uns vom Wasser her, und zunächst sehen wir nur

die konischen Türme über den Bäumen. Danach tauchen die riesigen

bretonischen Mauem aus grauem Stein auf, als ob sie sich jedem Eindringling in

den Weg stellen wollten; die kleineren, unwichtigeren Gebäude spitzeln hinter

dem Schloss hervor wie ein Kind hinter dem Rock seiner Mutter. Der Bau der

ersten Festung auf diesem Platz wurde um das Jahr 1000 von Guthenoc

de Porhort begonnen, aber sein Sohn Josselin

stellte sie fertig und gab Schloss und Stadt seinen Namen. Einer seiner eher

extravaganten Besitzer war Olivier de Clisson, dessen

Ratgeber und Vorbild seine Mutter war. De Clissons Vater

war wegen Verrats an den Franzosen im Erbfolgekrieg enthauptet worden. Als man

seinen Kopf auf den Mauem des Schlosses bei Nantes aufsteckte, nahm diese

bemerkenswerte Frau ihre Kinder zur Besichtigung mit und sagte: "Sehen

wir zu, dass die Bastarde, die das getan haben, in unsere Hände fallen."

Jeanne

de Belleville versenkte daraufhin jedes Schiff, das ihren Weg

kreuzte, und zerstörte sechs Schlösser, deren Besitzer das Unglück gehabt

hatten, mit der französischen Seite zu sympathisieren. Im Verlauf dieser

Ereignisse machte sie aus ihrem Sohn Olivier einen harten Mann. Er diente mit

Auszeichnung in der englischen und später, unter Karl

V., in der französischen Armee. Der große Bertrand du Guesclin

wurde sein Freund; nach dessen Tod stieg De Clisson zum

Polizeichef Frankreichs auf. 1370 heiratete er Marguérite de Rohan

und wurde somit Herr über Schloss Josselin, das er mit Mauern und Türmen

versehen ließ und zu einem der wichtigsten inländischen Stützpunkte der

Bretagne machte. Leider verlor sein Schirmherr, Karl VI.,

den Verstand, und der alte Krieger wurde von seinen Gegnern aus dem

Erbfolgekrieg auf die Festung am Fluss verbannt, wo er 1407 starb. Weniger als

100 Jahre später zerstörte der damalige Herzog der Bretagne, Francois

II., das Schloss, um Jean II. de Rohan

für seine Königsloyalität zu bestrafen. Als Anne, die Tochter Francois II.,

Königin von Frankreich wurde, gab sie Jean II. als Akt der Versöhnung das

Geld für den Wiederaufbau. Jean war klug genug, Dankbarkeit zu zeigen: Suchen

Sie nach dem schön verzierten Buchstaben "A" (Anne) an jedem gut

sichtbaren Teil des Bauwerks. Nach seiner Fertigstellung war das Schloss die

Verkörperung des Familienmottos "Ich kann nicht König sein. Ich

verachte es, ein Prinz zu sein. Ich bin ein Rohan."

Dieses Veredelungsprogramm erlitt 1629 jedoch wieder einen schweren Schlag,

als fünf Türme zerstört wurden. Der Urheber war Richelieu - wieder

einmal -, denn ein anderer Rohan (Henri) führte

die Hugenotten an, was dem Premierminister Ludwigs

XIII. stark missfiel. Durch alle Schwierigkeiten hindurch ist

das Schloss jedoch im Besitz der Familie Rohan geblieben. Die letzte größere

Renovierung wurde Ende des 19. Jh. vorgenommen.

Die

Basilika

Notre Dame du Roncier (Unsere Frau vom Dornbusch) hält jeden

8. September eine weithin bekannte Vergebungsfeier, das Pardon,

ab. Der Name der Kirche leitet sich von einer Begebenheit aus dem

9. Jh. her, als ein Bauer bei der Arbeit auf dem Feld eine Statue der Jungfrau

Maria fand und sie in seinem Haus aufstellte. Der Statue gefiel es dort

offensichtlich nicht, denn sie kehrte auf das Feld zurück. Dieser Vorgang

wiederholte sich mehrere Male. Schließlich baute man im 11. Jh. am Fundort

eine Kirche für die Jungfrau. Aus unbekanntem Grund verbrannte die Statue

1793, und es verbleiben nur einige Fragmente, die in einem Reliquienkästchen

im Heiligtum ausgestellt sind. Olivier

de Clisson und seine Frau Marguerite de Rohan

liegen hier ebenfalls begraben; Fotobegeisterte sollten den ungewöhnlichen

Ausblick vom Schlossturm aus genießen.

Vorübergehende Anlegeplätze gibt es beim Schloss, dort kann man auch Wasser

zapfen, aber keinen Treibstoff. Die Atmosphäre der Stadt ist angenehm, es

gibt mehrere Restaurants und Geschäfte.

3.2

Die Vilaine

Die

Vilaine war einer

der ersten Wasserwege Europas, der mit Teich- oder Kanalschleusen ausgestattet

wurde; schon ab 1550 war sie von der Biskaya bis nach Rennes

befahrbar. Etwa in der Mitte des 18. Jh. entstanden Pläne für einen Kanal

von Rennes

nach Dinan, die jedoch von der Französischen Revolution

untergraben wurden. 1890, hundert Jahre später, wurde die Schifffahrt

zwischen dem Ärmelkanal und dem Atlantik möglich.

Der Fluss verdient diesen Namen eigentlich nicht; er bedeutet "hässlich"

oder "widerlich". Es ist ein sehr hübscher Wasserweg mit langen,

angenehmen Strecken. Vielleicht rührt der Name ursprünglich von den Tücken

der Gezeiten, von seichtem Gewässer und den Felsen im Flussbett, die so

manches Schiff sinken ließen. Trotz des Schleusenbaus ist die Vilaine immer

noch ein Fluss, und die Navigationsmarkierungen sollten peinlichst genau

befolgt werden.

Von Redon

nach Messac

In

Redon kreuzen Sie

den Nantes-Brest-Kanal. Die neueren Stadtviertel von Redon

liegen nördlich des Nantes-Kanals, die älteren auf einer kleinen Insel

zwischen der Vilaine und dem Hafen (alle Service-Anlagen vorhanden). Im älteren

Teil gibt es Straßen mit Pflastersteinen, alte Gebäude, die interessanteren

Restaurants und genügend Creperies.

Die Stadt wurde ursprünglich als Benediktinerabtei im 9. Jh. gegründet; sie

florierte und wurde im 14. Jh. mit Mauern versehen (einige Überreste kann man

in der Nähe des Kai St.-Jacques sehen). Die Abteikirche St.-Sauveur

sieht merkwürdig aus: wegen eines Feuers von 1782 ist der gotische Turm von

der Kirche abgesetzt. Die Kirche steht an der Place de I'Hotel de Ville; Cardinal

Richelieu ließ als verwaltender Abt den fein gearbeiteten

Hochaltar errichten.

Bei Beslé kann man in dem attraktiven Hotel du Port zu

einem vernünftigen Preis essen; bergauf geht man in die Stadt und zum

Einkaufen.

In Port de Roche findet sich eine interessante Eisenbrücke mit den Siegeln

von Napoleon und Eugenie, die ursprünglich bei der Weltausstellung in Paris

gestanden hat. Ausflugsmöglichkeit zum 2km entfernten Ort Langon mit seinen

28 aneinandergereihten Menhiren, genannt „Demoiselles de Langon“.

Und wieder verändert sich die Landschaft: Zu beiden Seiten ziehen sich Wälder

entlang des Flusses, Le Bois de Baron und Le Bois de Boeuvre; auf den

Felsen wachsen Pinien, Kastanien und Birken. Die Städte liegen etwas näher

am Fluss. Bei Malôn ist die erste Schleuse auf der

Vilaine erreicht.

Messac hat einen Bootsverleih und einen neuen Anlegeplatz,

auf dem man viele Service-Einrichtungen wie z.B. einen Kran, eine Rampe,

Treibstoff (Diesel und Normal) und Reparaturdocks vorfindet. Für Einkäufe

legen Sie am Steinkai bei der Brücke unterhalb der Ecluse 12, Guipry, an. Bei

der Schleuse befindet

sich die kleine Kapelle Notre Dame de Bon-Port. Der Graf

von Treguilly, dessen riesige Salzvorräte von einer ungewöhnlich

hohen Flut bedroht waren, ließ die Kirche 1644 errichten, um für die

Verschonung seines wertvollen Besitzes zu danken. Bevor die Vilaine

zum Kanal ausgebaut wurde, konnte man flussaufwärts nur bis Guipry

fahren, das für den Salzhandel im 17. Jh. wichtig war.

Das Salz wurde bei St.-Nazaire gewonnen und mit dem

Schiff nach Guipry gebracht, wo eine Steuer, die „gabelle“,

erhoben wurde. Da jeder Untertan jedes Jahr eine bestimmte Menge

Salz kaufen musste, waren die Steuern erheblich. Die Männer, die sie

eintrieben, hießen „Gabelous“.

Von Messac nach Rennes

In Bourg-des-Comptes findet man Einkaufsmöglichkeiten

nur im Ort (800m oberhalb des Flusses).

Beim Parc

Naturel de Boel verläuft der Fluss zwischen hohen Felsen;

Pappel- und Weidenzweige hängen über dem Wasser, und an den Wochenenden drängen

sich hier die Besucher. Deswegen haben zwischen den Ecluses

8, Bouexiere und 7, Boel, viele Restaurants aufgemacht, darunter das „Le

Vieu Moulin de Boel“. Außergewöhnlich schön ist die Staumauer, die bis

zur alten Mühle am gegenüberliegenden Ufer verläuft. Die Mühle, deren

bergseitige Mauer die Form eines Schiffsschnabel hat, um dem Hochwasser der

Vilaine Stand zu halten, ist seit 1935 nicht mehr in Betrieb.

In Pont-Rean beeindruckt eine Steinbrücke mit acht Bögen aus dem Jahre 1767.

Früher stand hier

eine alte römische

Brücke aus Stein und Holz. Im

Mittelalter verhalf der Brückenzoll dem Ort zu wirtschaftlicher Blüte. Es

gibt hier eine Bootsstation mit gutem Service. Das Passieren der Steinbrücke

ist etwas schwierig. Oberhalb von Pont-Rean

muss man mehrere Inseln umfahren.

Rennes

Durchfahren

Sie das Industriegebiet von Rennes so

schnell Sie können! Gleich unterhalb der Ecluse 1, Mail, die in den Canal

d’Ille-et-Rance führt, befindet sich die Anlegestelle, von der aus man alle

Sehenswürdigkeiten von Rennes in fünf Minuten erreicht. Der Stadthafen liegt

in einer angenehmen Umgebung, man kann dort Wasser tanken.

Rennes

ist wirklich eine Unterbrechung wert: Fußgängerzonen, Restaurants in Hülle

und Fülle (auf einem Platz bei der Kathedrale geben sich Vietnamesen,

Italiener und Franzosen die Hand) und eine Markthalle an der Rue de Nemours. Man findet dort eine

große Auswahl an Frischfleisch, Gemüse und Käse.

Die

Geschichte von Rennes reicht weit zurück: Schon die

Kelten haben hier Häuser errichtet, und die Römer haben sie mit Mauem

umstellt. 1213 wurde es die Hauptstadt der Bretagne; 1720 verwüstete ein

Feuer die Stadt größtenteils, aber sie wurde wieder aufgebaut und überlebte

die meisten der Ausschreitungen während der Revolution.

Das moderne Rennes hat keine Ähnlichkeit mehr mit seiner verschlafenen

Vergangenheit. Zwar sind noch viele Gebäude im klassischen Stil des 18. Jh.

vorhanden, aber die Stadt hat heute zwei Universitäten,

und hier sind wichtige Unternehmen der französischen Elektronikindustrie und

des Fernmeldewesens angesiedelt.

Lange

rivalisierte die Stadt mit Nantes um den Titel "Hauptstadt"; schließlich

wurde er Rennes zuerkannt, da es wegen seiner Binnenmärkte leichter zu

verteidigen war. Die Herzöge hätten es vorgezogen, in ihrer Festung in

Nantes zu leben, aber sie kamen doch zu ihrer feierlichen Einsetzung nach

Rennes. Die Eheschließung zwischen Herzogin

Anne und Karl VIII. von Frankreich

(1491) verband nicht nur zwei Menschen, sondern führte auch zur Vereinigung

der Bretagne mit Frankreich. Die verlorene Unabhängigkeit bedeutete jedoch

nicht auch den Verlust der Privilegien: 1561 wurde in Rennes das Parlament

einberufen, das - abgesehen von einer kurzen Zwischenperiode im 17. Jh. - bis

zur Revolution eigenständig blieb und seine eigenen Gesetze erließ.

In

Rennes machte Bertrand du Guesclin sich erstmals einen Namen. 1337 fand

hier ein Turnier statt, an dem Du Guesclin teilnehmen wollte; er wurde jedoch

von seiner Familie abgehalten. Schließlich brachte er einen seiner Cousins

aus Rennes soweit, ihm Pferd und Rüstung zu leihen und nahm unerkannt teil.

Er hob mehrere Gegner aus dem Sattel, gelangte so zu Berühmtheit, später zu

Reichtum und starb als Held.

Der

Brand

von 1720 richtete in Rennes einen solch

enormen Schaden an, dass Ludwig XV. die

gewaltigen Mittel für den Wiederaufbau zur Verfügung stellte. Jacques

Gabriel wurde als Architekt verpflichtet und gab der Stadt im

18. Jh. das Gesicht, das sie heute zeigt. In den Straßen um die Kathedrale

kann man noch einige wenige Fachwerkhäuser aus dem 15. und 16. Jh. finden.

Sehen

Sie auch einmal in den Hof des Hotel du Blossac in der Rue

de Chapitre; hier gibt es eine hübsche Wendeltreppe. Eines

der schönsten Häuser ist an der Rue St.-Guillaume

3; die Place de la Lices war der Schauplatz jenes Turniers, in

dem Du Guesclin triumphierte.

Die

Kathedrale St.-Pierre (1844) ist die dritte auf

ihrem Platz. Der wundervolle Altar wird von dem reich verzierten Innenraum

beinahe noch in den Schatten gestellt. Die Glasmalereien aus dem 16. Jh. von

St.-Germain stellen Szenen aus dem Leben der Heiligen dar. Die Kapelle St.-Sauveur

von Unserer Frau der Wunder ist jenem Heiligen gewidmet, der

1357 Rennes von den Engländern befreite.

Von außen

ist das ehemalige Parlamentsgebäude der Bretagne nicht imponierend. Der

Architekt des Pariser Palais du Luxembourg, Salomon de Brosse,

war mit dem Bau beauftragt (Bauzeit: 1618-1655; heute Gerichtsgebäude ). Von

hier aus regierten über 100 Vertreter der bretonischen Aristokratie die

Provinz, die trotz der Tatsache, dass ihre Sitze gekauft waren (für etwas

weniger als 1000 Dollar in heutiger Währung), in hohen Ehren standen. Das Gebäude

wurde zwar in dem Brand beschädigt, jedoch nicht zerstört, und Gabriel

restaurierte es. Die mit Säulen ausgestattete Salle des Gros Piliers

kommt gleich vor der Salle des Pas Perdus. Ihre mit Holz

vertäfelte Deckenwölbung ist in Gold und Blau ausgemalt und trägt das

Wappen der Bretagne und Frankreichs in der Mitte. Zum Obergeschoß führt ein

doppelter Aufgang; Gemälde einiger der besten Künstler aus der Zeit Ludwigs

XV. zieren die Wände. Der beeindruckendste Raum ist die Grande

Chambre (Großes Zimmer), in dem ehemals das Parlament tagte.

Er ist über 20 m lang, 10 m breit und 7 m hoch; die getäfelte Decke und

andere Holzarbeiten sind atemberaubend. An den Wänden hängen 10 Gobelins mit

Szenen aus der Geschichte der Bretagne, deren Herstellung 24 Jahre dauerte.

Auf den Besucherrängen hat so manche historische Persönlichkeit gesessen,

unter anderen die berühmte Briefschreiberin Madame de Sevigne.

Im Gegensatz dazu erscheint der Bankettsaal des barocken Rathauses fast

einfach, das mit seiner großen Uhr, "Le Gros",

ebenfalls von Gabriel geschaffen wurde.

4. Bretagne-Rundfahrt Etappe 1

4.1

Der Wald von Brocéliande und der Zauberer Merlin

Brocéliande

ist der Legendenname des

derzeitigen Waldes von Paimpont, südwestlich von Rennes. Es handelt sich

hierbei jedoch nur noch um Reste eines riesigen Waldgebietes, das im

Mittelalter das Herzen der Halbinsel einnahm und die Heimat zahlreicher

Legenden aus der keltischen Mystik ist.

Die Tafelrunde des König Artus fanden hier den Rahmen zu ihrem Schicksal und

ihrer Suche: ihr König Artus hatte ihnen zu Befehl gegeben den heiligen Gral

ausfindig zu machen, der in diesen Wäldern der „Kleinen Bretagne“

versteckt gewesen sein soll. Der Zauberer Merlin, als Freund und Berater des

jungen Artus, war einer der Ehrengäste im Wald von Brocéliande. Merlin

verliebte sich so sehr in Viviane, dass er für sie allein unter dem Teich, in

dem sich das Schloss von Comper spiegelte, eine Zitadelle aus reinem Kristall

erbaute. Die „Dame des Sees“, so wird sie auch genannt, zog Lancelot groß,

zukünftiger Ritter am Hofe Königs Artus. Trotz des Altersunterschiedes war

Vivianes Liebe zu Merlin, dem Zauberer, stark und ausschließlich und schon

bald war ihr das Irdische nicht mehr genug: die von Merlin erfahrenen

Zaubergeheimnisse dienten ihr dazu, den alten Druiden am Jungbrunnen zu verjüngen.

Danach sperrte sie ihren Geliebten für die Ewigkeit in neun felsenharte

Zauberkreise.

Die Tafelrunde des König Artus fanden hier den Rahmen zu ihrem Schicksal und

ihrer Suche: ihr König Artus hatte ihnen zu Befehl gegeben den heiligen Gral

ausfindig zu machen, der in diesen Wäldern der „Kleinen Bretagne“

versteckt gewesen sein soll. Der Zauberer Merlin, als Freund und Berater des

jungen Artus, war einer der Ehrengäste im Wald von Brocéliande. Merlin

verliebte sich so sehr in Viviane, dass er für sie allein unter dem Teich, in

dem sich das Schloss von Comper spiegelte, eine Zitadelle aus reinem Kristall

erbaute. Die „Dame des Sees“, so wird sie auch genannt, zog Lancelot groß,

zukünftiger Ritter am Hofe Königs Artus. Trotz des Altersunterschiedes war

Vivianes Liebe zu Merlin, dem Zauberer, stark und ausschließlich und schon

bald war ihr das Irdische nicht mehr genug: die von Merlin erfahrenen

Zaubergeheimnisse dienten ihr dazu, den alten Druiden am Jungbrunnen zu verjüngen.

Danach sperrte sie ihren Geliebten für die Ewigkeit in neun felsenharte

Zauberkreise.

Eine andere Artus-Legende erzählt, dass die Fee Morgane, die Halbschwester des König

Artus, im „Tal ohne Wiederkehr“ jene Ritter gefangen hielt, die weder ihr

noch den eigenen Ehefrauen treu waren. Eine ziemlich große Schar, die da

zusammenkam. Aber sie hatten es nicht schlecht. Essen, trinken, Lanzen

stechen, was eben ein Ritter so braucht. Nur die umgebenden Felsen hinderten

sie an der Flucht. Bis Sir Lancelot kam und der bösen

Fee zum Trotze all die unsittlichen Ritter befreite. Lancelot war eben der

treueste aller Ritter. Doch auch er war unsittlich: er war ehebrecherisch

treu. Beständig trieb er es mit keiner anderen, als immer nur mit der Gattin

seines Königs Artus.

Zu besichtigen:

·

Paimpont

Der

Ort liegt mitten im Wald, am Ufer eines von großen Bäumen umstandenen Sees.

Er verdankt seinen Ursprung einem Kloster, das hier vom 7. Jahrhundert bis zur

Französischen Revolution bestand.

·

Merlins Grab (Tombeau de Merlin)

·

Jungbrunnen (Fontaine de Jouvence)

·

Schloss Comper beherbergt heute das Artus-Museum. Im

Schlossteich soll Viviane, die Dame vom See, ihren Kristallpalast gehabt haben.

·

Tal ohne Wiederkehr (Val sans retour) -

kleine Fußwanderung

Das ist ein Felsenmeer in malerischer Umgebung. Man gelangt auf einem

unbefestigten Weg dorthin und erreicht zuerst einen 170 m hohen Felsen (Rocher

des Faux Amants). Hier hatte die Fee Morgane die Übeltäter zur Strafe

eingesperrt. Nach dem Tal ohne Wiederkehr kommt man an den Feenspiegel (Le

Miror aux Fées). Die Fee Morgane lebt hinter diesem Spiegel. Sie erscheint

immer wieder den Wanderern. Vorsicht ist also geboten!

·

Quelle von Barenton (Fontaine de Barenton) - kleine Fußwanderung

Sie wurde der Legende nach vom Herrn der Quelle, Sir

Askalon, bewacht. Ihr Wasser konnte – so erzählt die Sage - Stürme

entfesseln, wenn man es auf den "Perron de Merlin" - einen Stein in

der Nähe - schüttete.

·

Kapelle von Trehorenteuc

Der örtliche Pfarrer ließ die Kapelle von Trehorenteuc mit Malereien

ausstatten, die die Gralslegende zum Thema hatten. Die Spekulationen über den

Verbleib des Grals erhielten so neue Nahrung.

4.2 Vannes

Vannes

liegt am Golf von Morbihan. Der Name der Stadt stammt aus keltischer Zeit, als

Vannes die Hauptstadt der Veneter war. Mit seiner malerischen Altstadt

erinnert Vannes noch an das Mittelalter. Die alten Wehrmauern mit ihren drei

Rundtürmen und drei Toren sind mit bunten Gärten geschmückt. Die Kathedrale

"Saint-Pierre" aus dem 13. bis 16. Jahrhundert besitzt ein spätgotisches

Portal. Wenn man sich in einem der vielen Straßencafés befindet, verfällt

man nahezu in eine südfranzösische Urlaubsstimmung.

4.3 Erdeven/Carnac

Bei

Carnac befinden sich die beeindruckendsten Zeugnisse der Megalithkultur. Ganze

Felder sind bespickt mit diesen Zeugnissen aus der Jungsteinzeit (um etwa 3000

v. Chr.). Die Megalithkultur (griech.= Großsteinkultur) kennzeichnet Kulturen

vom skandinavischen bis zum iberischen Raum, die ihre Toten in großen

Steinkammern bestatteten. In der Bretagne befinden sich die meisten und

variationsreichsten megalithischen Baudenkmäler. Heute nimmt man an, dass die

Megalithbauten kultischen und religiösen Zwecken dienten, jedoch besteht hierüber

in der Wissenschaft bis heute Uneinigkeit.

Es

gibt Theorien über eine Verwendung als Kalender, als Prozessionsstraßen, als

Phallussymbole oder für astronomische Berechnungen. Durch ihr massives

Auftreten in dieser Region wurden sie ab dem 18. Jahrhundert mit bretonischen

Namen bzw. Kunstwörtern benannt.

Alignements von Kerzerho

Hier

liegt der Beginn des westlichen Flügels des Systems von Alignements um Carnac.

Dieses Feld liegt an der Straße von Erdeven nach Plouharnel, südlich von

Erdeven. Die Straße führt hindurch. Ursprünglich gab es hier auf einer

Strecke von 2 km ein Ensemble vom 65 m Breite mit tausenden Steinen. Durch den

Bau der Straße zwischen Plouharnel und Erdeven ist die Anlage jedoch schwer

beschädigt worden. Von Erdeven kommend, hat man rechts der Straße einige große

Menhire. Links gegenüber haben sich 10 Reihen in Ost-West-Orientierung und

eine ergänzende, nach Norden ausgerichtete Reihe erhalten.

Im Gegensatz zu den Feldern im östlichen Flügel sind diese Menhire nicht umzäunt

und man kann hindurchwandern. Dieses eindrucksvolle Erlebnis sollte man sich

nicht entgehen lassen. Die

Alignements zwischen Le Menec und Kerslescan hingegen wurden zum Schutz eingezäunt

und sind jetzt nur noch für kleine, geführte Besuchergruppen und die hier

weidenden Schafe zugänglich.

Alignement von Le Menec

Den

Beginn des östlichen Flügels der Alignements bei Carnac stellt das Feld von

Le Menec dar. Die Menhire werden von West nach Ost kleiner. Am westlichen Rand

gibt es ein Steingehege (Cromlec’h) von 90 x 70 Metern Ausdehnung, am östlichen

Rand gibt es die Reste eines Steinovals. Die Anlage umfasst 12 Reihen mit 116

Metern Breite im Westen und 63 Metern im Osten. Auf der Länge von 1165 Metern

stehen 1099 Menhire. Die Anlage weist einen Knick in der Ausrichtung auf, der

mit den Sonnenauf- und -untergängen zu den Sonnenwenden im Sommer und Winter

in Verbindung zu bringen ist.

Alignements von Kermario

Weiter

in östlicher Richtung schließen sich die langgestreckten Alignements von

Kermario an. Die Anlage zeigt in 10 bis 12 Reihen auf einer Länge von 1,2 km

982 Steine. Auch innerhalb dieses Feldes werden die Steine von West nach Ost

kleiner.

Inmitten des Feldes befindet sich ein Aussichtsturm aus napoleonischer Zeit,

von dem aus die Anlage recht gut zu überblicken ist.

Alignements von Kerlescan

Kerlescan

stellt nach den in einem Wäldchen befindlichen Reihen von Le Petit Menec den

nordöstlichen Abschluss der Anlagen des östlichen Flügels der Alignements

von Carnac dar. Es sind 13 Reihen vorhanden, die sich über 355 m Länge

erstrecken. Im Westen ist ein sehr schönes, nahezu quadratisches Steingehege

von 78 x 74 m Größe erhalten. Die Größe der Steine nimmt von West nach Ost

weiter ab.

Dolmen von Crucuno

Crucuno

liegt an der Straße zwischen Erdeven und Plouharnel, etwa 1 km nordöstlich

der Straße. Mitten im Dorf befindet sich direkt an einem Haus der Dolmen von

Crucuno. Es handelt sich um ein beeindruckendes Bauwerk mit großen

Tragsteinen und einer etwa 40 Tonnen schweren Deckplatte. Der Gang des Dolmens

wurde zerstört. Noch 1864 besaß die Anlage eine Länge von 27 Metern.

Dolmen von Mane-Groc’h

Durchquert

man Crucuno und lässt den Dolmen im Dorf hinter sich, gelangt man nach etwa 1

km zu einem unmittelbar links der Straße in einem kleinen Wald stehenden,

sehr schönen Dolmen. Dieser Dolmen von Mane-Groc’h zeigt einen Gang von 6

Metern Länge, der zu 4 symmetrisch zu beiden Seiten angeordneten Grabkammern

führt. Die Seitenkammern waren durch Steinplatten vom Gang abgetrennt. Einige

der Platten sind noch zu sehen.

Die Anlage ist nach Nordwesten ausgerichtet. Fünf Decksteine sind noch

vorhanden. Hinter dem Dolmen gab es noch ein kleines Steinkistengrab, dessen

Reste aber schwer zu erkennen sind.

Die

Halbinsel Quiberon ist eine der beliebtesten Urlaubsgegenden der Bretagne. Der

Golfstrom verleiht diesem Landstrich ein besonders mildes Klima, in dem sogar

Palmen gedeihen. Entlang der Halbinsel Quiberon erstreckt sich die "Côté

Sauvage", eine wildromantische Küste mit kleinen Badebuchten, umgeben

von zerklüfteten Felsformationen. Lohnenswert ist eine Fahrt auf der

Panoramastraße. Auf der etwa 6 km langen Strecke bieten sich immer wieder

eindrucksvolle Ansichten, zum Beispiel die Teufelsgrotte (Kroh en Diaoul) oder

das Felsentor (Port Blanc). Quiberon ist ein quirliger kleiner Fischerhafen

und Ausgangspunkt für Bootsausflüge zu den Inseln Houat, Hoedic und zur

Belle Ile. Sie ist die schönste, größte und bedeutendste der bretonischen

Inseln. Dementsprechend ist sie ein beliebtes Ausflugsziel.

Cromlec’h von St.-Pierre-Quiberon

Auf

der Halbinsel von Quiberon befindet sich kurz vor dem Ortsausgang von

St.-Pierre-Quiberon in Richtung Norden rechts der Durchfahrtsstraße ein

Cromlec’h (Steinkreis). Von der Straße aus ist der Cromlec’h nicht zu

sehen, die Anfahrt dorthin ist aber ausgeschildert.

Es handelt sich um einen recht großen, aber nur etwas weniger als zur Hälfte

erhaltenen Kreis aus Menhiren.

4.5 Locmariaquer

Das

berühmte neolithische Ensemble von Grand Menhir, Table des Marchand und Er

Grah in Locmariaquer ist dank der Ausschilderung gut zu finden. Es ist umzäunt

und man muss zur Besichtigung Eintritt bezahlen. Hier gibt es jedoch auch

reichlich Informationsmaterial zu den Megalithen der Bretagne (auch in deutsch

und englisch).

Die Anlagen stammen aus der Zeit von 4500 – 3500 v.d.Z. In dem umzäunten

Gebiet stehen auch noch sehr spärliche Reste eines Theaters aus römischer

Zeit.

Grand Menhir

Dieser

Menhir war über 20 Meter groß, aufgerichtet hat er über 18 Meter aus der

Erde geragt. Seine Masse beträgt ungefähr 280 Tonnen (nach anderen Schätzungen

350 Tonnen). Der Menhir ist bearbeitet worden. Er ist an seiner Basis geglättet

und das zweite Teil trägt eine stark verwitterte Gravur in Form eines Pfluges

oder Axt. Er wurde Ende des 5. Jahrtausends v.d.Z. errichtet. Der Menhir

besteht aus Orthogneis. Die Herkunft des Gesteins ist noch nicht exakt

bekannt, er stammt jedoch nicht von der Halbinsel Locmariaquer und muss also

über eine größere Distanz transportiert worden sein. Der Menhir ist in vier

Teile zerbrochen. Wann der Menhir zerbrochen ist, ist nicht bekannt. Bei

Ausgrabungen wurde auch die Verkeilungsgrube des Menhirs gefunden. Es zeigte

sich weiterhin, dass der Menhir nicht alleine stand, sondern auf einer Strecke

von 55 Metern in einer Reihe von 18 in Richtung Nordosten orientierter Steine.

Table des Marchand

Das Grab hat seinen Namen nach der Familie Marchand, auf

dessen Grund es stand. Später fügte man, um dem Namen einen scheinbaren Sinn

zu geben, ein –s an, so wurde aus dem Table des Marchand der Table des

Marchands, der "Tisch der Kaufleute" und entsprechend diesem Namen

deutete man den Ort als Treffpunkt von Kaufleuten. Diese Interpretation ist

inzwischen als gegenstandslos erkannt, aber sie und die falsche Bezeichnung

findet man noch in etlichen Beschreibungen. Der Cairn wurde schon zu römischer

Zeit zum großen Teil abgerissen, so dass sich das Monument lange Zeit als

tischförmiger Dolmen (daher auch der Name) präsentierte. Um die Gravuren auf

einem Tragstein und der Deckplatte zu schützen, wurde der Dolmen in jüngerere

Zeit von einem künstlichen Cairn abgedeckt.

Tumulus (Cairn) von Er Grah

Das gesamte Bauwerk weist eine Länge von 140 Metern auf. Ein in Nord-Süd-Richtung

langgestreckter Tumulus bedeckt eine geschlossene Grabkammer, zu der kein Gang

führte. Ein Zugang zu dem Grab ist nach Beendigung des Cairns also nicht mehr

möglich gewesen. Die beiden Seitenwände wurden in der Längserstreckung in

zwei nach Süden ausgerichteten „Armen“ fortgesetzt. Während der

eigentliche Tumulus aus Steinen errichtet wurde, befanden sich zwischen den

Armen keine Steine. Die Höhe des Bauwerks ist nicht sehr bedeutend gewesen.

Vielleicht war die heute sichtbare Platte der Grabkammer auch schon immer

sichtbar. Diese Platte verbindet das Bauwerk mit dem Grand Menhir.

Dolmen von Pierres Plates

Der Dolmen befindet sich südwestlich von Locmariaquer, direkt an der Küste.

Es handelt sich um einen außerordentlich schönen, 24 m langen Dolmen, der

einen um 120 Grad geknickten Gang und ein Seitenkabinett aufweist. Am Ende

zeigt sich eine sich etwas verbreiternde Kammer mit einer Trennplatte. Pierres

Plates ist berühmt für seine Gravuren, die am Eingang beginnen und sich auf

den Tragsteinen den ganzen Dolmen entlangziehen. Es handelt sich um komplexe

Symbole, die wahrscheinlich Muttergottheiten (Fruchtbarkeitsgöttinnen), zum

Teil mit vervielfachten Brüsten, darstellen.

Drei fehlende Decksteine sind zum Schutz des Dolmens und der Gravuren, und um

den ursprünglichen Eindruck wieder zu erzeugen, ergänzt worden. Diese neuen

Platten sind durch die modernen Bearbeitungsspuren gut erkennbar, auch ist auf

der neben dem Dolmen aufgestellten Informationstafel zu sehen, welche

Deckplatten original sind.

Auf

unserem Weg gelangen wir zu einem der bedeutendsten Fischereihäfen der

Bretagne, Concarneau. Im Hafenbecken liegt die kleine befestigte und

vielbesuchte Inselstadt Ville Close, die von einem Stadtmauerring umgeben ist.

Die im 14. Jahrhundert errichtete Befestigung wurde nach ihrer Zerstörung im

2. Weltkrieg originalgetreu wiederaufgebaut. Im Sommer drängeln sich

zahlreiche Besucher durch das Stadttor in die beiden Straßenzüge.

Von Ostern bis September (tägl. von 9 bis 19 Uhr, geringer Eintritt) kann man

einen Stadtmauerrundgang machen. Das eigentliche Leben in der Fischerstadt

Concarneau findet allerdings außerhalb der Mauern statt. In den vielen

Hafenabschnitten ist immer viel Betrieb. Von montags bis donnerstags jeweils

von 7 - 12 Uhr findet in den angrenzenden Hallen die Fischversteigerung (La

Criée) statt.

Der

„umfriedete Pfarrbezirk“ (Enclos Paroissial) ist die Bezeichnung für das

gesamte Ensemble, bestehend aus Kirche, Pforte, Umfassungsmauer, dem Beinhaus

und dem Calvaire. Ein Enclos stellte im Mittelalter das Zentrum des Dorfes

dar. Die umfriedeten Pfarrbezirke waren das Statussymbol eines jeden Dorfes.

Einige dieser Dörfer standen wegen ihrer sehenswerten Calvaire in ständigem

Wettstreit miteinander. Als Baumaterial verwendete man größtenteils Granit.

Der Kalvarienberg (Calvaire) ist das interessanteste Element eines

Pfarrbezirks. Gedacht war der Calvaire als Bilderbibel für das einfache Volk.

Ein Calvaire erzählt sehr eindrucksvoll den Lebens- und Leidensweg Christi.

Der

„umfriedete Pfarrbezirk“ (Enclos Paroissial) ist die Bezeichnung für das

gesamte Ensemble, bestehend aus Kirche, Pforte, Umfassungsmauer, dem Beinhaus

und dem Calvaire. Ein Enclos stellte im Mittelalter das Zentrum des Dorfes

dar. Die umfriedeten Pfarrbezirke waren das Statussymbol eines jeden Dorfes.

Einige dieser Dörfer standen wegen ihrer sehenswerten Calvaire in ständigem

Wettstreit miteinander. Als Baumaterial verwendete man größtenteils Granit.

Der Kalvarienberg (Calvaire) ist das interessanteste Element eines

Pfarrbezirks. Gedacht war der Calvaire als Bilderbibel für das einfache Volk.

Ein Calvaire erzählt sehr eindrucksvoll den Lebens- und Leidensweg Christi.

Hier

wird von Maria Verkündung bis zur Auferstehung das Leben Jesu in 27 Episoden

erzählt. An den vier Ecken befinden sich die Evangelisten, begleitet von

ihren Wahrzeichen; Lucas von einem Ochsen, Mathäus von einem Engel, Markus

von einem Löwen und Johannes von einem Adler.

Ploumanac'h

ist ein kleiner Fischerort in einer sehr reizvollen Landschaft. Selbst in der

Hauptsaison empfindet man diesen Ort als nicht überfüllt. Zwischen

Ploumanac'h und Trégastel erstreckt sich die "Corniche bretonne".

Es ist die Küste der rosa Granitfelsen, die vor allem bei der Abenddämmerung

imposante Lichtspiele und Landschaftsbilder zeigt. Auf dem ehemaligen Pfad der

Zöllner, der zum Leuchtturm führt, kann man die riesigen Steinbrocken in

aller Ruhe bewundern. Hier liegen die Steinkolosse,

die Namen wie "Hase", "Teufelsschloss" oder "Schildkröte"

tragen. Der Bucht gegenüber thront auf einer Klippeninsel Schloss Costaères.

Es entstand 1892 im Auftrag des polnischen Ingenieurs Bruno Abdank Abakanovicz,

der die Insel von einem hier Kartoffeln züchtenden Perroser Zöllner erworben

hatte. Das Schloss wurde bald Treffpunkt einer illustren Gästeschar aus Künstlern

und Schriftstellern. Henryk Sienkiewicz soll hier seinen Roman »Quo

vadis« geschrieben haben, für den er 1905 den Nobelpreis erhielt.

1989 kaufte der Kabarettist Didi Hallevorden das Schloss als Feriensitz. Der

4,4 km lange Zöllnerpfad

beginnt am geschützten Hafen von Ploumanac´h, säumt den Strand, umrundet

die Halbinsel und führt am Leutturm „Min

Ru“ vorbei. Hinter dem Leuchtturm durchläuft der markierte Küstenweg

eine Heidenlandschaft. Er endet am Strand von Trestraou mit dem Kalvarienberg

aus dem 17. Jh.

Bei

Ebbe ragt die kleine, überdachte Andachtsstätte, dem Heiligen St.-Guirec

geweiht, aus dem ruhigen Wasser der Bucht von Ploumanac´h. Vor über 1400

Jahren ist angeblich der hochverehrte englische Mönch hier an Land gegangen,

um die Heiden zu missionieren. Zum Gedenken an ihn wurde im 12. Jh. ein mit

seinem hölzernen Standbild versehenes Oratorium (bezeichnete ursprünglich

den Ort der Zusammmenkunft zum Gebet) errichtet, das bei Flut bis zu den Säulen

verschwindet und nur bei Ebbe über den Strand zu Fuß zu erreichen ist. Um

die Gedenkstätte des St.-Guirec entwickelte sich im Laufe der Zeit ein

Brauch, der die jungen Damen des Ortes anzog: es sollte dem Mädchen, das der

Holzfigur des Heiligen mit einer Nadel in die Nase stach, noch im selben Jahr

ein gut aussehender Bräutigam begegnen. Die geplagte Holzskulptur wurde vor

Jahren durch eine Granitskulptur ersetzt, die aber in der Nasengegend schon

wieder deutliche Spuren der Verwüstung zeigt.

Bei

Ebbe ragt die kleine, überdachte Andachtsstätte, dem Heiligen St.-Guirec

geweiht, aus dem ruhigen Wasser der Bucht von Ploumanac´h. Vor über 1400

Jahren ist angeblich der hochverehrte englische Mönch hier an Land gegangen,

um die Heiden zu missionieren. Zum Gedenken an ihn wurde im 12. Jh. ein mit

seinem hölzernen Standbild versehenes Oratorium (bezeichnete ursprünglich

den Ort der Zusammmenkunft zum Gebet) errichtet, das bei Flut bis zu den Säulen

verschwindet und nur bei Ebbe über den Strand zu Fuß zu erreichen ist. Um

die Gedenkstätte des St.-Guirec entwickelte sich im Laufe der Zeit ein

Brauch, der die jungen Damen des Ortes anzog: es sollte dem Mädchen, das der

Holzfigur des Heiligen mit einer Nadel in die Nase stach, noch im selben Jahr

ein gut aussehender Bräutigam begegnen. Die geplagte Holzskulptur wurde vor

Jahren durch eine Granitskulptur ersetzt, die aber in der Nasengegend schon

wieder deutliche Spuren der Verwüstung zeigt.

Trégastel

liegt am wohl schönsten Abschnitt dieses Küstenstreifens. Auch hier findet

man diese seltsam geformten Felsen aus rot leuchtendem Granit. Auf der

Landzunge befinden sich etliche Buchten und Strände, die auch in den

Sommermonaten angenehm leer sind.

Der

eigentliche Ferienort, von den 2000 Einwohnern als Ste.–Anne bezeichnet,

liegt um den kleinen Hafen Coz–Pors, der ältere Ortsteil Le Bourg landeinwärts

auf einem Hügel.

In Felsgrotten aus rosa Granit präsentiert das „Aquarium Marin“ in 26 Bassins die bretonische Unterwasserwelt:

Seesterne, Anemonen, Krebse und vieles an Fischen. Enorm detailgetreu zeigt

ein 30 m² großes Modell einen Ausschnitt der Granitküste und die

Auswirkungen der Gezeiten auf die Natur.

Öffnungszeiten

des Aquariums: Mai–Juni tgl. außer Montag 10–18 Uhr, Montag 14-18 Uhr

„Aquarium Marin“

Trégastel, Boulevard du Coz–Pors, Eintritt 7€

70

Meter über dem Meeresspiegel erstreckt sich die Steilküste des Cap Fréhel,

auf der sich ein Pflanzen- und Vogelschutzgebiet befindet. Imponierend ist der

gewaltige Felsen "Grande Faucounière", ein Nistplatz für die

verschiedensten Seevögel. Um die Ruhe am Cap genießen zu können oder die Seevögel

zu beobachten, sollte man die frühen Morgenstunden wählen. Bereits zur Zeit

der Römer wiesen Leuchtfeuer den Weg durch die Klippen und Riffe des Ärmelkanals.

1821 wurde der Turm mit der neuesten Technologie des französischen Physikers

und Wellenforschers Fresnel ausgestattet: Drehbare Parabollinsen reflektierten

das Licht der Rapsöllaternen, das erste Interwall– Rotationsfeuer war

erfunden.

Parken: gebührenpflichtiger Parkplatz vor dem neuen Leuchtturm. Von hier

aus führen Trampelpfade an einem Aussichtscafe–Restaurant vorbei zur

Capspitze.

Auf dem Wanderweg GR34 kann man den Küstenabschnitt bis "Fort la

Latte", einer mittelalterliche Festung aus dem 11. und 12. Jahrhundert,

umwandern.

Fort la Latte

Fort la Latte

An drei Seiten von Wasser umgeben, thront die mittelalterliche Festung auf

einer schmalen Felseninsel am Eingang der Baye de la Fresnaye. Bereits im 10.

Jh. soll hier eine erste Burg gestanden haben. Der heutige Bau geht auf eine im

13. Jh. von den Herren Goyon–Matignon erbaute Anlage zurück. Die Burg wird in

14. Jh. mehrmals erweitert, von Bertrand Duguesclin eingenommen, wieder zurückgegeben

und schließlich 1421 von der Familie Goyon verlassen. Unter Louis XIV wird die

Burg zu einer Festung ausgebaut (Baumeister Vauban). In den hohen Mauern standen

Kanonenbatterien, in den Bergfried zogen die Wachen ein, die die Schiffe aus

St.–Malo vor Angriffen der Holländer und Engländer schützen sollten.

Seit 1931 ist die Burg in Privatbesitz und kann zum Teil besichtig werden.

Besonders aufregend ist der Blick vom Donjon, dem höchsten Wachturm hinüber

auf das Cap Fréhel und über die Bucht von Fresnaye.

6.2

Dinan

Man sagt,

es sei die schönste Stadt der Bretagne. Ein unerlässlicher Programmpunkt also